자동차는 광고학 강의에서 가장 자주 등장하는 제품이다. 유명한 광고가 많아서 그런 것 같다는 생각을 했다. 그럼 왜 유명한 광고가 많을까? 예외적인 경우가 있긴 하지만, 대개는 광고 자체의 집행이 많아야 유명해진다. 그렇다면, 자동차 광고는 집행이 많이 되는, 즉 자동차는 광고를 많이 하는 대표적인 제품군이다. 또, 자동차는 이성적인 면과 감성적인 면을 모두 갖고 있는 제품이다. 특히 우리나라에서는 더욱 그렇다. 광고의 다양한 크리에이티브를 공부하고 싶은 학생이 한 가지 제품군을 추천해 달라고 한다면, 단연코 자동차 광고를 보라고 권유하고 싶다.

자동차 광고는 자동차의 대중화 시점인 100년 전부터 시작되었고, 지금까지 가장 활발하게 집행되어 온 제품군(product category)이다. 대량 생산을 통해 판매되는 제품들 중에 가장 비싼 가격대를 갖고 있는 제품군이며, 제품의 구매에 있어서 필요한 정보가 가장 많은 제품들 중 하나라는 점, 전형적인 소비재라는 점 등이 자동차가 몇 개 안되는 브랜드만이 있는 데에도 불구하고, 늘 광고 집행액 상위권에 있는 이유다. 진입장벽이 높기 때문에 전형적인 과점(oligopoly) 시장의 형태를 띄며, 이로 인해 경쟁사 간의 품질이나 가격 상 편차가 심하지 않다는 점은 광고를 통해 브랜드 이미지를 강화하는 방향의 마케팅 노력이 치열하게 전개될 수밖에 없는 이유가 된다.

광고의 종주국이라는 미국에서나 국내에서나 과거에는 대체로 자동차의 기능에 초점을 둔 광고물들이 주종을 이루었는데, 이는 자동차에 대한 구매의사 결정이 이성적인 차원에서 이루어진다는 점을 중시한 결과일 것이다. 새로운 자동차가 출시되면, 기존의 자동차에 비해 개선된 새로운 기능은 무엇이 있는지, 그 기능을 직접 설명하고 보여주는 방식의 광고는 필수적인 것이었다. 최소한 TV와 신문이 양대 광고 매체였던 20세기 까지는 말이다. 디지털 혁명이 일어나고 인터넷을 시발점으로 다양한 매체들이 상용화되고 나서는 조금 다른 양상을 띄게 되었고, TV나 신문은 자동차의 기능에 대한 복잡한 설명보다는 감성적 소구를 중심으로 하는 광고를 담당하게 되었고, 구체적인 정보들은 모두 디지털 매체들이 담당하게 되는 방식으로 변화되어 왔으며, 최근까지도 이런 경향이 유지되고 있다.

광고 크리에이티브의 교과서라고 할 수 있는 자동차 광고들은 자동차의 나라라고 할 수 있는 미국에서 집행된 명작 광고들을 살펴보면 모두들 고개를 끄덕이게 된다. 아마 자동차 광고의 역사와 변화를 이해하는 데에 가장 도움이 될 것이다. 1960~70년대를 거치면서 전통적인 미국 브랜드들-포드, GM 등-의 아성이 점차 허물어지면서 유럽과 일본의 브랜드들이 미국시장을 잠식해 나가기 시작했고, 궤를 같이 하면서 그들의 광고가 공격적으로 집행되었다.

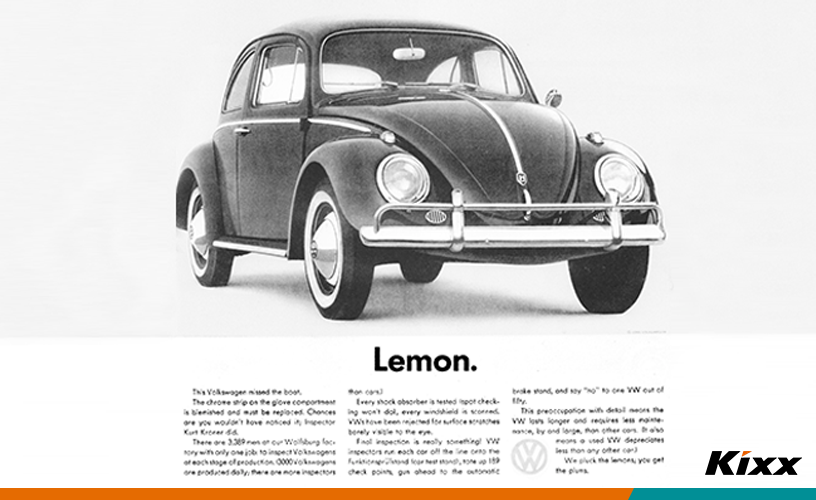

‘Lemon’ – 불량품

헤드라인에 이런 부정적인 단어를 사용한다는 것은 광고에선 금기시되는 일임에 분명하다. ‘우리 제품은 불량품입니다’라는 말인데, 제품의 기능에 대해 과장을 해도 모자랄 판에 ‘불량품’이라니! 1960년대를 풍미한 역사상 가장 크리에이티브한 광고인으로 존경받는 William Bernbach(1911-1982)의 작품으로 ‘절대 고장나지 않을, 가장 완성도가 높은 자동차’라는 컨셉으로 기획된 광고이다. 카피의 내용은 이 폭스바겐 비틀(Beetle) 자동차는 불량품인데, 그 이유는 최종 검수 과정에서 발견된 아주 작은 흠집(크롬이 벗겨짐)만으로도 불량품으로 판정해서 출고하지 않는다는 것이다. 이렇게까지 할 필요가 있나 싶을 정도의 엄격함은 소비자들로 하여금 품질에 대한 신뢰로 이어져 당시 가장 성공적인 자동차로 역사에 남게 되었다. 무려 1960년대에 그런 철저함을 추구한다는 것이 얼마나 센세이셔널한 일인가!

저 Bernbach의 ‘Lemon’을 다루었다면 꼭 같이 언급해야 할 광고가 하나 있다. William Bernbach과 쌍벽을 이루는 광고계의 또 다른 천재로 David Ogilvy(1911-1999) 또한 자동차 광고의 고전 하나를 남겼다. 고급자동차의 대명사인 롤스로이스 광고(1958년작)는 위의 폭스바겐 ‘Lemon’ 광고와 더불어 대부분의 광고학 관련 교과서에 단골로 등장하는 고전 명작이다. 이 광고는 ‘시속 60마일로 달리는 새 롤스로이스에서 나는 가장 큰 소음은 전기시계의 소음’이라는 헤드라인으로 자동차 광고의 이성적 소구가 무엇인지를 잘 보여준다. 이 고급 자동차를 구매할 만한 소비자들이 생각하는 ‘좋은 차’는 ‘조용한 차’라는 점, 그 ‘조용한 차’가 기계적 완성도가 높다는 인식이 자리잡고 있다는 점을 꿰뚫어 본 크리에이티브의 탁월함은 그 이후로도 여러 브랜드들로 하여금 유사한 컨셉의 광고들을 만들어 내게 했다.

폭스바겐의 1990년 영상 광고는 이러한 ‘조용한 차’라는 컨셉을 그대로 재현해 냈다. 너무나 조용한 시골길을 달리는 폭스바겐 자동차 안, 운전하는 남성과 그 옆자리에서 곤히 자고 있는 여자. 삐걱대는 작은 소음이 계속 나고, 이 소리가 영 거슬린 남성은 결국 수리점에 들어간다. 수리공은 소음의 진원지를 알아내기 위해 차를 흔들어도 보고, 한참을 여기저기 살펴보다가 마침내 파안대소를 하고 만다. 소음의 원인은 그때까지도 잠들어 있는 여성의 귀걸이였던 것. 그 귀걸이의 이음새에 윤활유를 떨어뜨리고 나니, 소음은 말끔히 사라진다는 스토리다.

같은 컨셉의 광고는 국내에서도 집행된 적이 있다. 1997년 대우에서 출시한 레간자의 광고는 많은 사람들 기억에 남아 있을 것이다. 사막 위를 달리는 자동차, 자세히 보면 화면 하단에 볼륨 크기를 보여주는 막대 그래프가 나타나고, 계속 그 그래프가 늘어나는 데도 소리는 전혀 나지 않는다. 자동차가 지나가는 자리에 개구리 한 마리가 등장하고 개구리 울음 소리가 크게 들린다. “소리가 차를 말한다”라는 카피로 끝나는 이 광고는 국내 자동차 광고 중에는 모델도 등장하지 않고(개구리가 등장하긴 했지만), 조용한 차라는 USP(Unique Selling Proposition) 기법의 전형을 보여주고 있다. 1950년대의 롤스로이스, 1980년대 폭스바겐, 1990년대 레간자, 이들 광고는 모두 동일한 메시지 전략을 갖고 있는 명작들이다 - ‘조용한 차가 좋은 차’.

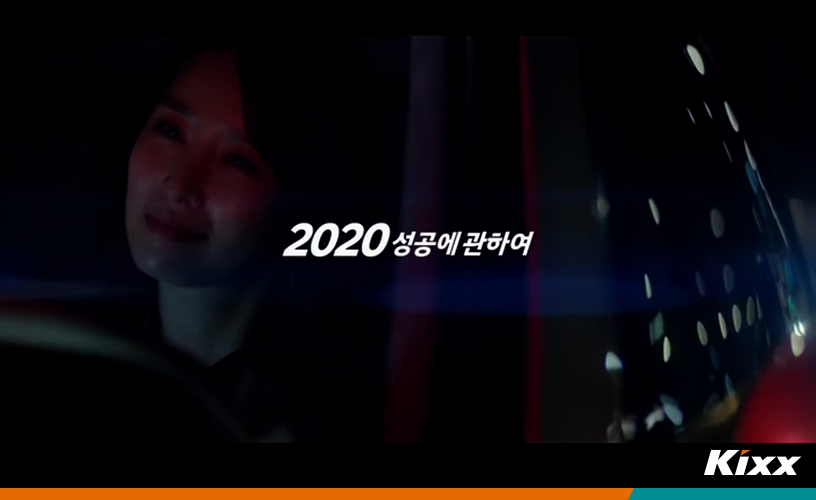

국내에서 집행된 광고들은 자동차의 기능을 중심으로 설명하는 미국의 광고들과는 달리 브랜드 이미지에 초점을 둔 감성적 소구가 주종을 이루어 왔다는 점이 특징이라 하겠다. 자동차를 편리한 이동수단에 국한하지 않고, 사회적 지위와 개인의 개성을 보여줄 수 있는 상징물로 인식하는 경향이 있는 우리 문화에서는 당연한 것이기도 하며, 이러한 경향은 최근까지도 이어지고 있다. 2020년 오랜만에 신모델을 출시한 대표 중형세단 그랜져의 광고는 그러한 흐름의 정점을 보여준다. 새로 출시된 차인만큼 새로운 기능들을 보여줄 법도 한데, 그랜져의 시리즈 광고물들은 자동차의 기능에 대해서는 일언반구도 없다. 중심은 자동차가 아니라 자동차의 사용자이며, ‘이 시대에 성공한 사람들이 타는 차’라는 이 브랜드가 고수해 온 30년도 넘은 컨셉을 2020년대의 톤으로 끈질기게 밀어붙이고 있다.

다양한 종류의 ‘성공’을 표현하고 있는 이 시리즈 광고들은 사실은 약간 속물적인 스토리를 보여준다. 몸 관리를 열심히 해서 젊어 보이는 사람, 승진해서 시간 관리가 되기 때문에 아들과 시간을 많이 보낼 수 있는 아빠, 임원이 되어서 친구 모임에서 한 턱 쏘는 사람, 유명 유튜버가 되서 그랜져를 몰고 고향 어머니를 찾아간 아들과 그 차를 보고 춤을 추는 어머니, 이처럼 우리 사회에서 보통 사람들이 ‘성공’이라는 단어에 대해 부여한 의미들이 날 것 그대로 드러난다. ‘성공한 사람들의 차’라는 컨셉은 보는 이에 따라 약간 불편할 수도 있지만, 은연 중에 이 차의 브랜드 이미지를 각인시키는 힘을 갖고 있는 것이다.

속도, 연비, 정숙, 디자인 등의 요소를 강조하는 기능 중심의 이성적 소구와 사용자 이미지를 드러내는 감성적 소구로 양분되어 온 자동차 광고는 최근 제품에 있어서의 일대 변혁이 일어남으로써 새로운 경향이 나타나고 있다. 전기차의 상용화가 그것이며, 이 전기차는 최소한 연비와 정숙이라는 기존의 컨셉을 완전히 뛰어넘을 수 있는 제품의 우월성으로 광고에도 그러한 특성들이 잘 반영되고 있다. 새로운 ‘탈 것’의 출현이라는 메시지를 통해 전기차 자체를 광고하는 제품군 광고 (generic advertising)이 집행되고 있다는 점은 주요 브랜드들이 이 시장의 파이를 확대하는 데에 주안점을 두고 있다는 것을 엿볼 수 있다. 폭스바겐에서 올해 집행한 광고는 인류의 동력기관과 ‘탈 것’의 진화가 지난 천 년 이상 동안 어떻게 이루어져 왔는지를 보여준다. 말, 마차, 기차, 초기 자동차 등이 등장하고, 결국엔 사람이 전기차를 타고 가는 것으로 끝나는 이 광고는 브랜드 자체의 특징보다는 전기차가 ‘탈 것’의 미래라는 것을 명확하게 소구하고 있다.

소비자들이 불안해하는 충전시간, 운행거리, 속도, 연비 등을 직접적으로 텍스트화하여 보여주는 기아차의 코나 광고는 어두운 배경에 전기 조명들이 강렬하게 비추는 상태에서 전기차 자체에 대한 이미지를 심어주는 동시에 주요 기능들을 소구함으로써 새로운 제품군의 초기 단계에 집행되는 광고의 전형을 보여주고 있다. 최근 국내에서 큰 인기를 끌고 있는 현대차의 아이오닉5 광고는 전기차 광고가 갖는 특성을 가장 세련되게 보여주고 있다. ‘탑승을 환영합니다’라는 카피로 시작하는 이 광고는 각종 전자기기의 연결을 권장한다거나 대기시간(충전시간)이 짧다거나 하는 몇 줄의 카피들과 함께 미래형 자동차의 이미지를 각인시키기 위해 노력한다. 대체로 전기차의 광고들은 이 카테고리의 상징색과 같은 푸른색 계열을 사용하고 있다는 특징이 있으며, 미래형이라는 이미지와 전기차의 주요 특성을 보여주는 데에 집중하고 있다. 시장이 성숙기에 들어서면 어떤 광고들이 등장할지 관심을 갖고 지켜볼 일이다.

자동차가 현대 자본주의의 상징적인 대상이라고 한다면, 자동차 광고는 그 시대를 살고 있는 이들이 부여한 ‘삶의 질 (Quality of Life)’를 가장 상징적으로 보여주는 스토리일 것이다.